| 技術情報2023/12/07

圧力がかかるダクト設計を進める際、

「角ダクトを極力避けて丸ダクトを使う事」

「角ダクトを使うのであれば補強材を入れる事」

とお客様からご指示を受けます。

補強材の有無でどれほど強度に差が出るか

気になったので構造計算ソフトmidas iGenで

確認してみました。

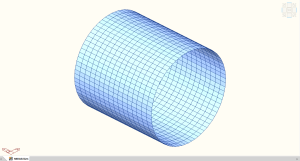

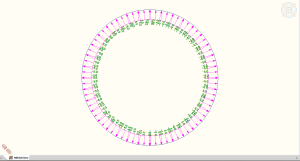

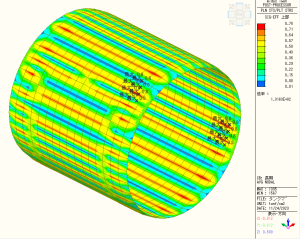

<ダクトA>

直径1500mm、板厚9mmの丸いダクト

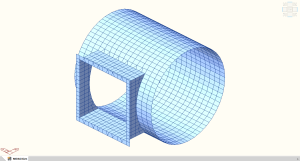

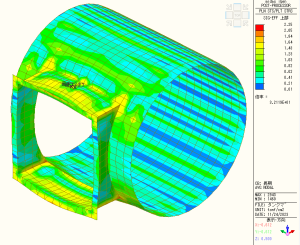

<ダクトB>

ダクトAに横900mm×縦900mm、板厚9mmの

四角い分岐(マンホール)を取り付けたイメージ

ダクトA、B内面にJIS5k(5kg/cm2)相当の圧力を想定し、構造解析します。

実際にはダクトの固定方法や熱伸び、摩耗代など

考慮すべき条件ありますが割愛させていただきます。

ダクトA「0.78(ton/cm2)」<ダクトB「2.25(ton/cm2)」

画像右上の数値は最大応力(単位面積あたりの内力)を示しており、

四角い分岐が付く前のダクトAに対してダクトBの数値が

約3倍も大きくなっています。

ダクトBの数値はSS400の鉄板で構造物を作る上で

NGとされる目安の値でもあり、これは四角い分岐箇所が

内側からの圧力で破損する危険な状態です。

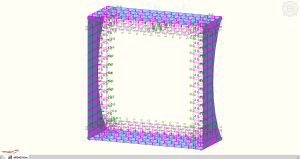

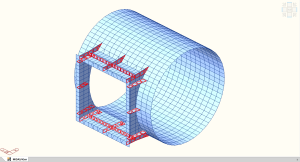

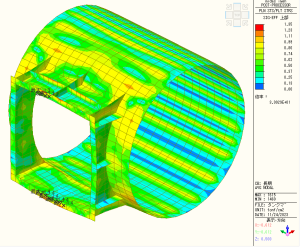

上記の問題を解決する為、補強材としてリブ板を入れてみます。

<ダクトC>

ダクトB「2.25(ton/cm2)」>ダクトC「1.35(ton/cm2)」

角ダクトのフランジ部分に最大応力が発生。

ダクトCの数値はダクトBの0.6倍程度にまで低くなりました。

圧力のかかる丸いダクトに開口をあけたり、丸ダクトに角ダクトを溶接するような

設計を行う時は「同じ板厚だから大丈夫」と安易に考えず、

十分な補強方法を考慮した上で設計するよう気を付けましょう。

設計事業グループ/松下

TECHNICAL ENGINEERING GROUP(設計事業グループ)

|